北西高News&Topics

新入生歓迎オリエンテーション

4月11日(金) 5・6校時

全学年が一堂に会する初めての機会となりました。

生徒会長挨拶ののち、はじめに生徒会執行部が中心となり本校の行事や特色ある取組(キタニシプロジェクトやBSなど)の説明を行いました。引き続き部活動紹介があり、前半は文化系部活動がスクリーンを用いながら、後半は運動系部活動が実演を交えながら楽しく紹介しました。

最後に新入生代表から謝辞がありました。終始和やかな雰囲気で進み、新入生の不安も和らいだようでした。

令和7年度着任式・入学式

4月8日(火)

今年度初の登校日となりました。午前中には着任式が行われ、伊勢校長をはじめ、新たに着任した9名の職員から全校生徒に向け挨拶がありました。

午後には本校第1体育館にて、14名のご来賓を迎え第43回入学式が挙行されました。各担任より入学生の呼名を行い、校長より131名全員の入学が許可されました。(写真:本校写真部提供)

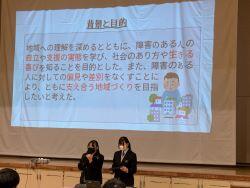

令和6年度全校学習成果報告会

12月23日(月)本校で総合的な学習の時間(ST)の一年間のまとめとして全校学習成果報告会を実施しました。本時では、星槎道都大学、西の里中学校、西の里小学校、きらきら保育園、北広島市役所、北海道リハビリーの方々が来賓としてお越しくださいました。

一年生はノーマライゼーション学習として北海道リハビリーの見学に行きました。見学を通して、すべての人が平等に社会に参画できる機会を北海道リハビリーが提供していることを学び、その内容をスライドにまとめ、各クラスの代表が発表しました。発表後には、星槎道都大学の教授にご講評をいただきました。

二年生はキタニシプロジェクトとして、観光・福祉・教育の三分野に分かれ、分野ごとの調べ学習や北広島市を中心とした施設訪問を一年かけて行いました。それらの経験を北広島市に還元するには、自分たちになにができるかを考え、スライドを通して発表しました。発表後には、北広島市役所の職員の方にご講評をいただきました。

三年生はキタニシプロジェクトⅡとして、二年生の内容をさらに膨らませ、観光・福祉・教育の三分野を中心に西の里の施設の体験・ボランティアに積極的に参加しました。生徒は自身の分野をキタニシ生としてどう盛り上げていくかを真剣に考え、深めたアイデアを最高学年として堂々と発表しました。発表後には、西の里小学校の先生、きらきら保育園の先生、北海道リハビリー・エイトの職員の方にご講評をいただきました。

令和6年度2学年見学旅行

令和6年12月6日(金)から9日(月)まで、本校2学年の生徒たちが、日本の地域や文化の理解の促進、社会性やコミュニケーションの向上、日本の歴史や地域の文化への理解を目標に3泊4日で沖縄県へ見学旅行に行きました。

初日の12月6日は、万座毛の海岸から夕日や岸壁、珊瑚の海を眺める予定でしたが、航空機の遅延により到着が遅れ、残念ながら日没後の到着となってしまいました。それでも生徒たちは、出発前に見た雪降る北海道とは違う美しい海を取り巻く風景から沖縄らしさを感じ取ったようです。

2日目は、美ら海水族館の見学とマリンスポーツ体験でした。

美ら海水族館では、北海道では見られない色とりどりの生き物や大迫力の展示方法に感嘆のため息をこぼす生徒が多々見られました。

マリンスポーツ体験では、シーカヤック、グラスボート、バナナボートと海を満喫できるメニューを、海に入れない生徒はシーサー作成を体験しました。天気には恵まれませんでしたが、それでも北海道の12月とは比較にならないほど温かい海で、珊瑚礁の大切さと海のアクティビティの楽しさを全身で体感できたようです。

心地よい疲れを纏い、ホテルに帰ってからはBBQに舌鼓を打っていました。

3日目は、平和学習と沖縄の歴史等について班ごとにタクシーに乗り込み、沖縄を縦断しました。事前学習として班員と協力して、決められた時間内に沖縄についてより多くのことを学べるよう計画を練っていました。

タクシーを降りてからは、地上戦で焦土と化した沖縄で、いち早く復興を遂げ「奇跡の1マイル」と呼ばれた国際通りに行き、エネルギッシュな沖縄の繁華街を見学しました。

4日目は、火災により焼け落ちてしまった首里城の再建についてガイドさんからお話を聞き、首里城公園を散策した後、北海道への帰路に向かいました。新千歳空港からは、生徒達は思い出とお土産をたくさんバッグに詰め込んで家路についていました。生徒達もこの経験を経て、一回り大きく成長することができました。このような教育活動に多大なご支援いただき、保護者の方々、旅行業者の方々を始め関わってくださった多くの方々に心より感謝申し上げます。

野球部全校応援(円山球場)

大会名 第77回 秋季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選

標記大会において、本校野球部は9/27金に行われたCブロック1回戦で勝利をおさめ、準決勝に進出しました。

10/3木、円山球場で行われた同ブロック準決勝では全校応援を行いました。前日に生徒会執行部・(急遽結成された)3年生応援団を中心に体育館で応援練習をしました。試合当日は、吹奏楽局が準備した(ナインそれぞれ別の)応援曲演奏に合わせて、メガホン片手に声援を送りました。結果は敗退で、残念ながら決勝進出は逃しましたが、教職員・全校生徒一体となって最後まで応援することができました。皆さんお疲れさまでした。【当日写真は、本校写真部提供】

SCHOOL GUIDE 2026

〒061-1105

北海道北広島市西の里東3丁目3番3

TEL:(011)375:2771

FAX:(011)375-2661

次の時間帯は電話対応を行っておりません。

≪ 時間帯 ≫

(1) 平日の 17:00 から 翌朝 7:45 まで

(2) 土曜、日曜、祝日、開校記念日、学校閉庁日等は 終日

このホームページは、北海道北広島西高等学校が教育利用を目的として運営している公式ページです。このサイトに含まれる画像・内容の無断転載・営業誌掲載はお断りします。Copyright(c)2024 Hokkaido KITAHIROSHIMA-NISHI High School All Rights Reserved